この記事には広告が含まれます

もくじ

『劇場版 おいしい給食 卒業/School Meals Time Graduation』のあらすじ

1986年のとある日本の中学校。給食を食べる為に中学教師になったと言っても過言ではない男、甘利田幸男。先生業そっちのけで、毎日献立表を見ながら、思う存分好きな食べ方を妄想するのが彼の日課だ。彼が担任する3年生のクラスには、甘利田と同じく、何よりも給食を楽しむ少年がいた。彼の名前は神野(Kamino)ゴウ。自由かつアヴァンギャルドな発想で給食を楽しむ神野の姿が受け入れられない甘利田は、毎日給食時間に神野の食べ方を観察し、一方的に「どちらが給食を美味しく食べているか」という戦いを妄想の中で挑んでは、完敗していた。卒業式も近くなったある日、給食センターによって給食に大きな変革がもたらされ、給食が美味しくなくなる事態が発生し・・・。

独特の世界観で人気を博したTVドラマ『おいしい給食/School Meals Time』の劇場版第2弾。普通の笑いとは全く一線を画すシュールな笑いが特徴です。そのユニークな世界を堪能していただいたく、ぜひTVドラマ版と一緒にどうぞ☆彡

出典元:AMG公式チャンネル

『劇場版 おいしい給食 卒業/School Meals Time Graduation 』の作品情報/キャスト

| 英語タイトル | School Meals Time Graduation |

| 公開 | 2022 |

| ジャンル | コメディ |

| 監督 | 綾部真弥 |

| 出演 | 市原隼人、佐藤大志、土村芳(かほ)、 いとうまい子、酒井敏也、登坂淳一 |

『劇場版 おいしい給食 卒業/School Meals Time Graduation』の配信・レンタル(日本国内)

以下の動画配信サービス・レンタルサービスで視聴できますよ。ぜひ、お試しください☆

| サービス名 | サービス | 本作の 利用状況 | 無料お試し期間 | 費用 |

|---|---|---|---|---|

| Amazon Prime Video | 配信 | ○ | 30日間 ※但し有料作品あり | 月額600円 年間5,900円 |

| U-NEXT | 配信 | ○ | 31日間 ※但し有料作品あり | 月額2,189円 |

| ザ・シネマメンバーズ | 配信 | × | 7日間 | 月額880円 |

| TSUTAYA DISCAS | 宅配DVDレンタル | ○ | 30日間or14日間 | 定額8プラン:月額2,052円 定額4プラン:月額1,026円 |

『劇場版 おいしい給食 卒業/School Meals Time Graduation』のレビュー・感想

以下は本作に対するmmの感想と考察です

全力で描く、給食

本作のシリーズは、食の中でも、ひたすら「給食」にフォーカスしてブレずに物語を突き進める徹底ぶりである。そして、毎回型にはまった「オチ」があるスタイルであるにもかかわらず、決して観客を飽きさせることはない。

主人公・甘利田の脳内では、「私は、給食が好きだ。給食のために学校に来てるといっても過言ではない。」というセリフが、何度とな繰り返される、ドラマ版でも、映画版でも。そして観客に、本作を観る際は、まるで、そこをブレずに観てくださいと言っているかのように。

甘利田が給食マニア・給食絶対主義者になった理由は、「母が作るご飯が不味かったから」。

甘利田のプライベートは一切描かれない。家のシーンもない。ひたすら、中学校のシーンのみ。

唯一給食に関係のないシーンと言えば、甘利田が帰宅途中で立ち寄る駄菓子屋のシーンであろう。

本作はTVドラマ版『おいしい給食/School Meals Time season2』の延長として描かれている。甘利田の宿敵(?)神野の中学卒業も含まれるものの、卒業式のシーンは一切ない。本作での「卒業」とは、神野が高校に行くことになって、「給食からの卒業」し、「甘利田と神野の戦いが終わる=卒業」を指すのだろう。

給食にフォーカスし、給食を最大限大げさに、ダイナミックに描くことそれ自体もまたコメディである。

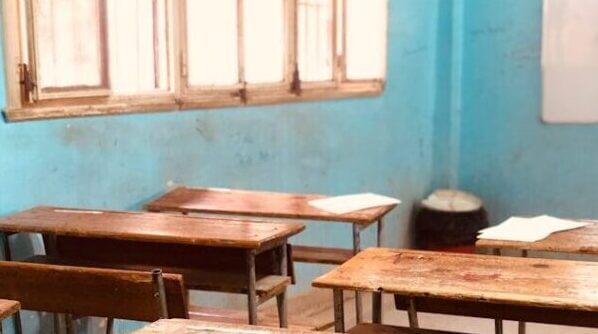

本作はTVドラマ版と同様、給食に取りつかれた奇妙な男の脳内の冒険を描くという、非常にシュールな世界観で構成される。しかし、舞台は日本の80年代の田舎の中学校という、至って平和な空間である。そのギャップもまたコメディであり、シュールさを際立たせる。

本作では、甘利田が戦う相手は「給食センター」にまで広げている。理由は、給食センターが生徒の発育に重きを置き過ぎて、味が美味しくなくなってしまったため。甘利田にとっても、神野にとっても、「給食が美味しく」食べられない事態は非常事態である。二人はタッグを組んだわけではないが、給食センターに物申す。

独特なキャラクター設定

主人公甘利田幸男という男のキャラクター設定は、相当奇妙である。生徒には高圧的で、全くフレンドリーではない。中学生という思春期真っ只中の生徒に寄り添うと、生徒をつけ上がらせるだけでロクなことはなく、ひいてはその生徒にとっても良くないという独自の考え方を持つ。そして、いつも上から目線で生徒を押さえつける感じさえある、まるで軍隊の隊長のように。甘利田の立ち姿やアクションもいちいち軍人のようだ。しかし、甘利田は時折、生徒に対して彼特有の考え方で優しさを見せる。観客の心が甘利田から完全に離れないよう、配慮はなされている。

生徒に寄り添わないことをモットーとする甘利田の姿勢は、非常に冷たく、先生としてあるまじき行為と映るだろう。

他の教師は、生徒に親身なって接しようと日々悩みながら勤務している光景が描かれる。が、時折、甘利田は、生徒のことで悩んでいる真面目な他の教師(たいていヒロイン)に肩透かしのようなアッサリした応答をすることがある。給食シーンでは全力投球の甘利田であるが、他の教師とのコミュニケーションは極めて薄い。これは、生徒に対する反応(軍人のように高圧的)とは真逆の反応である。

当初、甘利田の高圧的なキャラ設定が理解できなかった。甘利田は普通の性格の教師でも良いのに、極度の給食好きに加えて、なぜ、あえて性格までも独特な設定にしているのだろうと。

その異様なキャラクター設定は、以下の点の効果を狙った仕込みと思われる。

1.甘利田は給食以外には全く興味がないこと際立たせるため

2.普段は生徒に高圧的で冷たい甘利田が、給食を前にすると180度人格が変わって子供のように歌い踊りまくる光景が展開され、そのギャップを強調するため

また、昔の中学校の先生を思い出してキャラクター設定しているのだろう。中学校の先生の中に、異様にテンションが高くて威圧的・強権的に振る舞う先生がいた。常に指し棒を持っていて、ブンブン振り回し、生徒の机の端をパンパン叩きながら、上から目線で大声で怒鳴り散らす先生。生徒を一兵卒としか思っていない態度。そんな先生には、生徒に寄り添うなんていう発想は皆無で、どれだけ偉そうにしても生徒は子供だから問題ないと思っている風だった。80年代、日本にはまだハラスメントという概念は無かった。当時、日本の中学校にはこのタイプの男性中学教師がどこでも存在していた。半ば、そういう先生の、何故あれほど生徒に対して高圧的でテンションが高かったのかという「当時生徒だった誰もが感じた違和感」に対する懐かしさも込めて、監督は、甘利田という男のキャラクター設定をしているのだろう(と思う)。

なお、監督は50代半ばなのかなと思いきや、40代前半である。監督自身は、80年代はまだ小学生だった。

甘利田の脳内独白も奇天烈

本シリーズを観て、『孤独のグルメ/The Solitary Gourmet』と比較する人は多いだろう。同じく、ある男の食の探求を描いた日本で大人気のTV番組である。本シリーズと『孤独のグルメ』に共通している点は、主人公の頭の中の独り言が音声として流れるということ。その他は全く違う。『孤独のグルメ/The Solitary Gourmet』はコメディにフォーカスした作品ではない。クスっとするシーンは沢山あるけれども。

『孤独のグルメ/The Solitary Gourmet』の主人公・井之頭五郎は普通の常識人である。脳内独白も常識の範囲であり、行動も極めて普通の人である。

一方、本作の甘利田はやはり脳内独白も奇天烈である。神野を常に「ヤツ」と呼んで、毎日一方的に脳内で給食対決を行い、「どちらが美味しく給食を食べているか」を挑んでいる。そして、甘利田が神野に毎回お決まりの「完敗」するのがドラマ版である。

甘利田の脳内独白のほとんどは、神野の食べ方に対する「解説」である。その解説は、さながら野球の解説者のように、あらゆる角度から、仮説や憶測も含めて、詳細に長々と説明される。

神野(Kamino)は自由な発想に満ちている。彼は常に甘利田の想定を超えた食べ方を考案する。彼のアプローチは、社会人になってしまった大人には到底発想することができない、過ぎ去った少年期の自由な心という印象を受ける。

甘利田の振り切った演技はギャグ漫画から?

このシリーズは、何といっても甘利田を演じる市原隼人の振り切った演技に尽きる。甘利田が毎回「完敗」して、彼が一方的に顔を真っ赤にして気絶するシーンは、日本の昭和のナンセンスギャグ漫画に出てくる超常的なリアクションとよく似ている。そして、大抵、自席で気絶する甘利田に対して、周囲の生徒たちは気にも留めず、完全無視である。そのシュールな光景もまたコメディである。

監督がどのように演技指導をして、奇妙過ぎる男甘利田の脳内が巧みに表現できるような演技になったか見当もつかない。他に類似のドラマが見当たらないので、お手本となる演技がないのではと思える。やはり日本の昔のギャグ漫画を参考にしたのだろうか。個人的には、甘利田の奇妙かつ過剰な動きは、昭和のスーパーナンセンスギャグ漫画「マカロニほうれん荘」で常識が通用しないボケをかます主役の2人を思い出させる。

市原隼人は、どうやら体をよく鍛えている。廊下の真ん中での立ち姿がガンダムみたいにスっと立っていて、立っているだけでキマっていたりする。首回りも太く、しっかりしている。

給食タイムでは、甘利田が自席で座りながらクネクネ踊り狂うので、背筋・腹筋が鍛えられていないと綺麗にアクションできないシーンが数々ある。そう言えば、それ自体も非常に漫画的と言えなくもない。やはり日本の昔のギャク漫画にヒントを得たのではないかと思えてならない。

音楽も面白い

劇中、色々な音楽が使用されている。そのどれもが特徴的で、音楽の使われ方もコメディを構成する一部として巧みに使用されているので、秀逸である。

まず、中学校校歌。本作の舞台は、架空の中学校「常節(とこぶし)中学校」を舞台にしているものの、その校歌はよくある日本の中学校の校歌とそっくりに作り込まれている。校歌を聴けば、日本人なら懐かしく感じること必至である。「常節のこころ、とこしえに」という部分はダジャレ要素も仕込まれていて、面白い。

ダジャレを校歌に盛り込むというのも本作シリーズのお決まりである。ドラマ版『おいしいい給食/School Meals Time season1』の舞台である黍名子(きびなご)中学校の校歌も、「キビキビはげめよ、健やかに」と盛り込まれている。

さらに、生徒が給食を運ぶ風景の時に流れる、アコーディオンによる中部ヨーロッパの伝統音楽のような音楽。この音楽が流れると、条件反射のように「さぁ、これから給食の時間だ」と底なしの明るさ一杯の雰囲気に包まれる。至福の時間=給食が始まろうとしている割には、全く甘美・官能的ではなく、そこは中学生なのでいたって健康的で快活なメロディ。また、シーンとシーンの区切り、これから給食が始まることを伝えるという役割をメロディで表現しており、非常に上手い使い方をしている。

そして、甘利田が給食を食する際に流れるテーマソングは、ポール・モーリアの「恋はみずいろ/L’amour est bleu」。甘利田が食べ始めるシーンで必ず流れる。少々暗い出だしのメロディであるが、その暗さを抜けると、一気に明るく転調するメロディが甘利田の多幸感をよく表現されていてシュールである。また、昔のスナックバーを思い出させるようなちょっと古めのムード音楽を当てている所もお笑い要素として仕込まれていて秀逸だ。

給食シーンで「恋はみずいろ/L’amour est bleu」を使っている理由は他にもあるようだ。80年代の日本の学校、特に小学校では掃除の時間に使われていたから、だそうである。が、私は全く記憶にない。この音楽は勿論知っているけれども。

因みに、ポール・モーリアの音楽は、当時クラッシックとポップスの中間のようなジャンルで世界中で人気を博していた。厳密にはBGMとは異なる音楽であるようだが、軽く聞ける音楽、イージーリスニングと言われていた。80年代、来日公演も頻繁に行われていて、私の友人は一度でいいから行ってみたいと子ども心に思っていたという。その理由は、果たしてイージーリスニングに「盛り上がり」というものが存在するのかということを確認したかったとのこと。しかし、友人は結局ポール・モーリアを生で聴くことはできなかった。

なお、学校で放送されていた音楽で唯一記憶があるのは、ドヴォルザーク「新世界交響曲」第2楽章『家路』で、小学校の下校時の音楽だった。

『劇場版 おいしい給食 卒業/School Meals Time Graduation』のまとめ

- 「給食」というテーマを全力で描く稀有なコメディ

- 主人公・甘利田は給食のことしか頭にない中学教師という独特なキャラ設定

- 劇場版第2弾は、宿敵神野に加えて「給食センター」も敵として描かれる

- 給食を偏愛する甘利田の振り切った演技は、昔の日本のギャグ漫画を思い出させる

- 架空の中学校校歌やポール・モーリア等、使われている音楽も物語の重要なコメディ要素である